自然の中ではぐくむ ~こどもたちの心と体~

*「開発途上国」と呼ばれるこどもたちの、哲学者のような表情。

1つのことをやり続け日々生きている

*道具を開発する=人間の能力低下

*最近の5歳児の運動能力=35年ほど前の3歳児と同程度(注1)

*戦後体格は良くなっているが、運動能力は下がり続けている

*AIなど技術が生活全般に。自宅で仕事、教育。

→コミュニケーション力が育まれなくなる

*「発達障害」と診断名を付けられるこども達が増えている

→「増えている」のは環境の問題

*食・環境・生活… 「身体の問題が抜けている」

教育者や親が考えられていない

*公園=すべり台、ブランコ、砂場。

「これで遊びなさい」と大人が間接的に管理している。

こどもの自主性・能動性を奪っている

※プレイパーク増設の重要性

*適応してしまう=心のどこかに欲求不満を抱える

→いじめが起こる

*戦後の日本は「生きる目標」が見えていた。

現代は経済も、がんばってもがんばっても見えない。

=日本人は「生きる目標」を見つけられていない。

教育を変えないといけないときに来ている

*持続可能な社会を作らないと未来はない

「SDGsを教育に!」

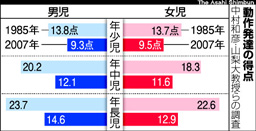

注1)

動作の成熟の遅れ 山梨大の中村和彦教授(発育発達学)ら調べ

七つの基本動作で動きの質を幼稚園児で調べたところ、

2007年の年長児は1985年の年少児に近い結果が出た。

最近の調査では、小学3、4年が85年の年長児と同レベルという結果も出たという。

「幼少期にいろんな動きを経験することが減ってしまった」と中村教授は言う。

「子ども同士の外遊びがなくなったことや、幼児期から一つのスポーツをさせる競技志向などが背景にある。

子どもがそうしたわけではなく、いずれも大人の責任。大人が子どもの発達の可能性を奪っている」

元cotocaのおかあ

-

2015年2月 改田家結成

2018年4月 自宅を改装しこどもたちのお店「こそだて喫茶cotoca」を開業

2021年4月 創ったお店を手離しヨーロッパのマルタ共和国に移住 (言語の獲得)

2022年1月 宮崎県延岡市で「ないもの暮らし」開始 (生きる力の獲得)

自らが考え動き、自らが経験すること。環境を創り、それをこどもと共有すること。生きることを学び、成長して行くこと。

自分に誠実に。こどもに誠実に。

それだけをしている、おかあ・改田 友子です。

※青い地球マークのクリックで

サイトtopに飛びます

最新の投稿

【cotoca 新着情報】2023-09-132021年からの2年半と、閉店の真相と、これから

【cotoca 新着情報】2023-09-132021年からの2年半と、閉店の真相と、これから 【cotoca 新着情報】2023-06-12みなさまへ重要なお知らせ

【cotoca 新着情報】2023-06-12みなさまへ重要なお知らせ 【cotoca 新着情報】2023-04-07創業おかあがcotocaを手離した理由

【cotoca 新着情報】2023-04-07創業おかあがcotocaを手離した理由 【会員さま限定】日記2022-08-25会員のみなさまへ

【会員さま限定】日記2022-08-25会員のみなさまへ